zurück/back/retour Datenschutzerklärung & Impressum

Schiffe meiner Fahrenszeit Hafenimpressionen Meine Diplomarbeit Die Krauths seit 1500 A.D. Briefmarken Heidelberg

Meine Diplomarbeit schrieb ich über die Inseln (Nouvelle) Amsterdam und Saint Paul im Südindischen Ozean, leider habe ich Sie bis heute nicht besuchen können.

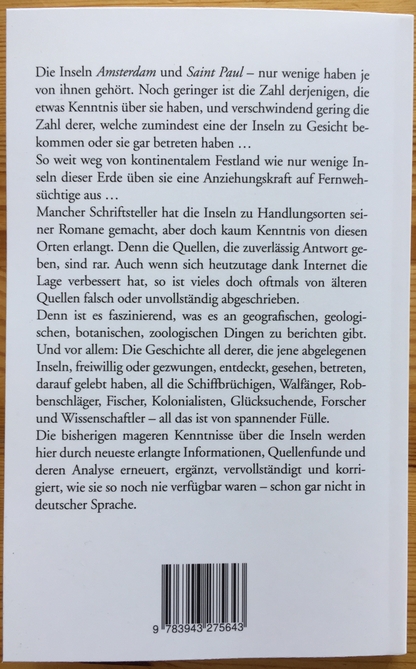

Da ab August 2022 eine sehr umfassend überarbeitete und ergänzte Ausarbeitung der Arbeit (ohne den nautisch-navigatorischen Teil) im Buchhandel erhältlich ist beschränkt sich ab sofort diese Webseite nur noch auf einige Auszüge ohne Quellenangaben.

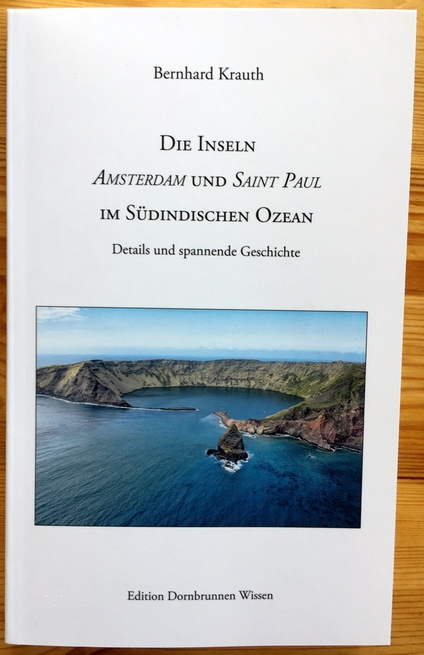

Das Buch:

Autor: Krauth, Bernhard

Titel: Die Inseln Amsterdam und Saint Paul im Südindischen Ozean - Details und spannende Geschichte von Bernhard Krauth

Verlag: Edition Dornbrunnen – Verlag Sven-R. Schulz, Berlin; Reihe Edition Dornbrunnen Wissen.

ISBN: 978-3-943275-64-3

Verkaufspreis: 10,90.- €

Umfang: 131 Seiten.

Erhältlich über den Online-Buchhandel und gute Buchhandlungen; ab dem Monatsverlauf August 2022.

My diploma was written about the islands of (Nouvelle) Amsterdam and Saint Paul in the South Indian Ocean, unfortunately I haven't reached them myself. Extracts only of the diploma work will be placed here as a totaly revised version is available as book on from August 2022.

Mon travail de diplôme est une étude détaillé des îles (Nouvelle) Amsterdam et Saint Paul (T.A.A.F.) dans le sud de l'Océan Indien, malheureusement j'ai ne jamais eu la chance de les visiter. Quelques parties seulement de ce travail sont données ici car à partir d'aôut 2022 le travail sera disponible comme livre totalement revisée.

Siehe auch/ see also/ voyez aussi www.taaf.fr

Bernhard Krauth

Die Inseln Amsterdam und Saint Paul im Südindischen Ozean

Auf Basis der Diplomarbeit des Verfassers vom 20.02.1995

Der navigatorische Teil der ursprünglichen Arbeit erfuhr keine signifikanten Änderungen oder Aktualisierungen und ist mit Ausnahme des Teils „Meteorologie“ daher in dieser Fassung nicht mehr enthalten.

Dank des Internets, welches vor nunmehr 25 Jahren ja gerade in den Anfängen steckte und noch nicht alltagsüblich war, sind inzwischen zahlreiche originale historische Berichte digitalisiert einsehbar.

Copyright: Bernhard Krauth 2022

Alle Arten der Reproduktion, auch auszugsweise, nur mit Einverständnis des Verfassers

Inhaltsverzeichnis (aus dem Buch)

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung.................................................. 10

B.

1. Amsterdam......................................... 12

1.1 Geografie ........................................... 12

1.2 Flora und Fauna.................................... 16

1.3 Geschichte.......................................... 25

2. Saint Paul.......................................... 40

2.1 Geografie............................................ 38

2.1a Toponymie geografischer Namen

auf Saint Paul....................................... 58

a) Toponymie noch heute verzeichneter Namen,

mit den früheren Bezeichnungen.................. 58

b) Frühere Namen und Benennungen,

soweit belegbar..................................... 63

Benennungen durch den

Kapitän Péron (1792–1795)....................... 64

Ia) Benennungen....................................... 65

Ib) Distrikte............................................ 65

2.2 Flora und Fauna.................................... 68

2.3 Geschichte von der Entdeckung bis 1839 ....... 71

2.4 Geschichte der ersten Fischereisiedlung und

der Folgezeit (Zeitraum von 1840 bis 1925) ..... 85

2.5 Geschichte der zweiten Fischereisiedlung

(Zeitraum von 1926 bis 1931)..................... 99

2.6 Geschichte von 1932 bis heute.................. 104

3. Informationen zu Navigation bei den Inseln.... 110

3.6 Meteorologie in dem Gebiet der Inseln......... 110

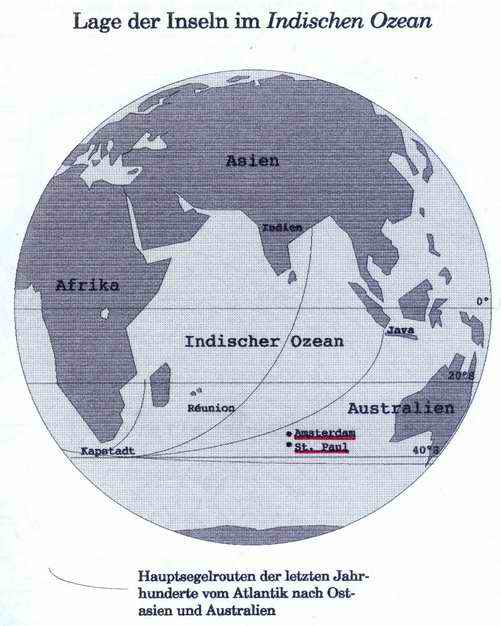

Lage der Inseln im Indischen Ozean

Hauptsegelrouten der letzten Jahrhunderte

vom Atlantik nach Ostasien

und Australien.

C. Schlussbetrachtung...................................... 115

D. Literaturverzeichnis..................................... 116

E. Danksagungen .......................................... 127

F. Wichtiger Hinweis ...................................... 129

G. Nur bedingt ernst zu nehmen .......................... 130

.

Anm. Das Kürzel T.A.A.F. steht für Terres Australes et Antarctiques Francaises, d.h. sinngemäß Französische Antarktisterritorien. Dies sind:

- Terre Adélie, antarktisches Festland

- die Kerguelen

- die Crozet - Inseln

- die Inseln Saint Paul und Amsterdam

- seit dem 21. Februar 2007 werden auch die Îles Éparses rund um Madagaskar herum offiziell durch die TAAF verwaltet (zuvor schon seit dem 3.1.2005), es sind dies die Inseln:

Europa, Juan de Nova, Îles Glorieuses, Tromelin und das Atoll Bassas da India.

A.

Einleitung

Die Inseln Amsterdam und Saint Paul interessieren mich seit Jahrzehnten. Diese Inseln liegen gänzlich einsam im Südindischen Ozean und sind, betrachtet man sie näher, sehr interessant. Ich besorgte mir schon früh Informationsmaterial jeglicher Art, in erster Linie aus Frankreich. Während meines Studiums zum Kapitän auf Großer Fahrt / Diplom-Wirtschaftsingenieur für Seeverkehr reifte der Gedanke, aus diesem Informationsmaterial eine Diplomarbeit zu gestalten. Denn was liegt näher als ein Thema, welchem man sich mit Herz und Seele verschrieben hat?

Diese Arbeit, mit der ich 1995 mein Diplom erwarb, liefert umfassende Informationen für die Seefahrt und jede interessierte Privatperson. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit informativen Fakten zur Geografie, der Flora und Fauna sowie der Geschichte der Inseln, während im zweiten Teil der Arbeit Informationen zur Navigation im Bereich der Inseln geliefert werden. Der zweite Teil wurde in der hier vorliegenden Fassung weggelassen, da sich seither keine besonderen Änderungen ergeben haben und dieser auch eher als fachspezifisch für mein Diplom anzusehen ist.

Seit 1995 habe ich immer wieder den Text ergänzt, überarbeitet und korrigiert, sobald ich neue Informationen erhalten habe. Dank des Internets sind heute zahlreiche historische (aber auch modernere) Quellen über die Inseln zu finden, so dass ich mich ab 2020 erneut intensiv mit Quellensuche und Quellenstudium befasst habe. Daraus resultieren umfangreiche Ergänzungen und Korrekturen in den meisten Abschnitten.

Zahlreiche neue und auch bedeutsame Informationen sind hinzugekommen, die den Umfang der Arbeit erheblich vergrößert haben, insbesondere im Bereich der Geschichte der Inseln.

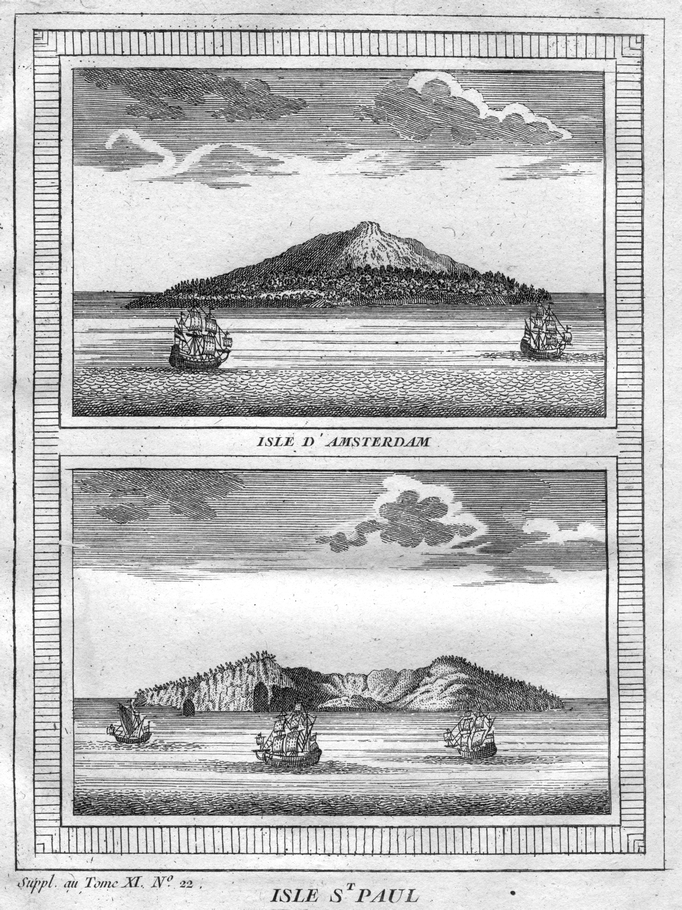

Vielfach reproduzierter Stich der Inseln nach dem Reisebericht von van Vlamingh (1697), hier als eine Beilage einer nicht näher identifizierten französischen Quelle aus vermutlich dem 19. Jahrhundert (Quelle Sammlung B. Krauth).

B.

1. Amsterdam

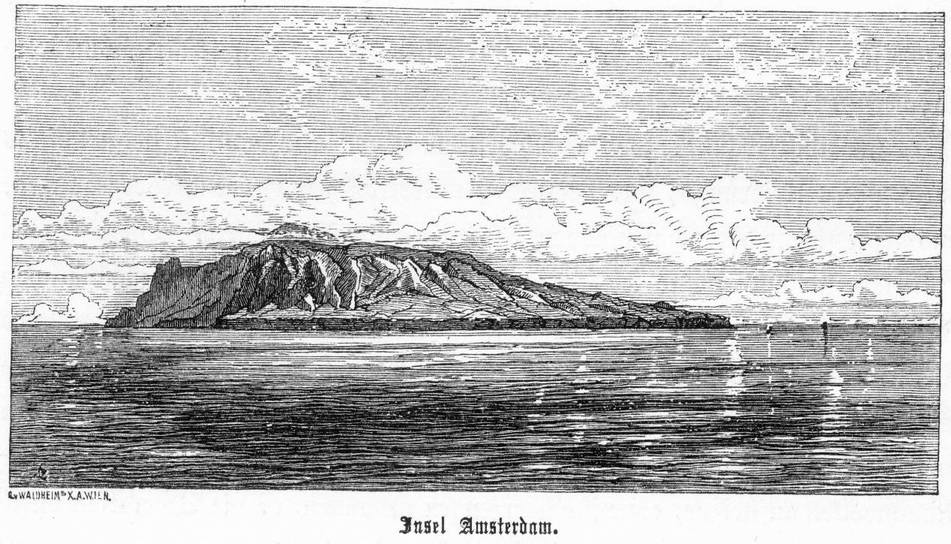

Ostseite (Illustration aus Quelle Nr. 8, Sammlung B. Krauth)

1.1 Geographie

Die Insel Amsterdam befindet sich im südlichen Indischen Ozean auf demMittelindischen Seerücken auf 37°50' südlicher Breite und 77°33' östlicher Länge.

Die Fläche der Insel umfaßt 55 km² und hat eine ovale Form, wobei die Länge etwa 9 km und die Breite 7 km betragen. Die Insel erreicht ihren höchsten Punkt im Gipfel La Dives mit 881m ü.NN und ist rein vulkanischen Ursprungs, genauer gesagt, der Gipfel eines geologisch sehr jungen Vulkans. Amsterdam basiert auf zwei Entstehungsphasen. Die erste liegt rund eine Millionen Jahre zurück, präsentiert durch einen Paleo-Vulkan, dessen heutige Überreste der Mont du Fernand, le Grand Balcon und le Pignon sind. [...] Die zweite Phase vor 400 bis 200 000 Jahren hat den Vulkan de la Dives und seine Caldera geformt. Verschiedene Quellen setzen die letzte vulkanische Aktivität auf nur einige Jahrtausende zurück, manche sogar sprechen nur von wenig mehr als 100 Jahren. ...

[...] Der vulkanische Charakter der Insel hat sich jedoch sehr gut erhalten, da außer an der Küste keine nennenswerte Erosion aufgetreten ist .

Die Insel wird geographisch in vier Abschnitte unterteilt, die ich um einen 5. Abschnitt, hier den zunächst behandelten, erweitern möchte.

Die ganze Küste besteht, mit Ausnahme eines etwa einen Kilometer langen Küstenstreifens, aus einer im Schnitt 80 m hohen Steilküste. Der flache Küstenstreifen befindet sich im Norden der Insel. Er stellt mit einer natürlichen Lavapier, einem sehr verwitterten, etwa 30 m langen und etwa 10 m breiten Lavastrom, der hier ins Meer geflossen ist, den einzigen Punkt dar, an der die Insel ohne größere Schwierigkeiten zu betreten ist.

Auf die Steilküste folgt dann das Tiefland bis zu einer Höhe von etwa 300 m, das sich durch eine starke Trockenheit während der Sommermonate auszeichnet.

Das Hochland, von 300 m bis 600 m, ist von einem von dem Menschen bisher kaum berührtem Torfmoor bedeckt.

Es folgt das 260 Hektar große Torfmoor - Plateau in einer Höhe von etwa 550 bis 750 m sowie der 881 m hohe Gipfel La Dives. Die West - Steilküste mit einer Höhe bis zu 700 m bildet den letzten geographischen Abschnitt .

Amsterdam gleicht mit etwas Phantasie einem abgestumpften, schiefen Kegel, wobei die Kegelstumpffläche (das Plateau des tourbières bzw. das Torfmoorplateau) sich dicht über der Westküste befindet, so dass die Insel nach allen anderen Seiten recht gleichmäßig abfällt. [...]

Abbildung nach der alten englischen Seekarte GB No. 1921 nach einer alten Karte von 1901, (Sammlung B. Krauth)

1.2 Flora und Fauna

Auf Grund ihrer abgelegenen Lage sind Flora und Fauna auf den Inseln nicht sonderlich stark vertreten.

Die Fauna auf Amsterdam besteht aus einigen Insekten, zahllosen Fliegen sowie Milben, Schaben, Spinnen, Tausendfüßlern und Kellerasseln. Durch den Menschen kamen Mäuse und Ratten sowie Katzen und Ziegen und vor allem Rinder auf die Insel – von Ziegen ist allerdings in den jüngeren Quellen nichts zu finden, diese hat es aber laut der gefundenen „Tagebuchseite der Heurtins“ (siehe unter Geschichte) auf Amsterdam gegeben, verwilderte Katzen gibt es in geringer Anzahl wohl noch heute (2020), und die Rinder wurden letztendlich aus ökologischen Gründen 2010 komplett eliminiert (siehe hierzu weiter unten).

[...]

Die Vogelwelt auf Amsterdam besteht aus Pinguinen, Seeschwalben, Sturmvögeln und vor allem Albatrossen. Der Gelbschnabelalbatros lebt in erster Linie auf Amsterdam, 90% des Weltbestandes dieser Vogelart pflanzt sich auf Amsterdam fort.

[...] Insgesamt ist die Fauna in den Gewässern der Inseln stärker vertreten als an Land. [...]

Die Flora Amsterdams ist ebenfalls recht dürftig, [...]

Das Besondere der Insel Amsterdam hinsichtlich der Flora ist das Vorhandensein von Bäumen: Sie ist die einzige der zur Antarktis zählenden Inseln im Indischen Ozean, die einen Baumbewuchs hat. Diese Baumart, die Kapmyrte (Phylica arborea – Familie der Kreuzdorngewächse = Rhamnaceae) ist endemisch, es gibt sie nur auf Amsterdam. Eine genetisch eng verwandte Baumart, die daher zur gleichen Art gezählt wird, gibt es auf der Insel Gough im Südatlantik. Deren Samen wurden vermutlich von Gelbnasenalbatrossen auf Amsterdam eingeschleppt.

Die lange Zeit verwendete Bezeichnung Phylica nitida bezeichnet eine endemische Art auf den Maskarenen, mit denen die Kapmyrte Amsterdams und Goughs jedoch nicht verwandt ist. Die Phylica auf Amsterdam erreicht bei einem Stammumfang von 25 bis 30 cm eine Höhe von 6 bis 7 m. Sie wächst nur in einem Höhenstreifen von 100 bis 250 m.

Außer den genannten Pflanzen gibt es, durch den Menschen eingeführt, [...]

Trotz ihrer abgelegenen Lage ist Amsterdam die ökologisch am stärksten geschädigte Insel der Französischen Antarktisterritorien.

Durch das Aussetzen inselfremder Tiere, wie Mäuse und Ratten sowie Rindern, ist die Ökologie der Insel irreparabel gestört worden.

Während Ende des 17. Jahrhunderts noch 30% der Insel mit Wald (bestehend aus der Kapmyrte) bedeckt war, waren 1875 nur noch 5% der Insel bewaldet. Bis zu diesem Datum war der Bestand nur durch Menschenhand dezimiert worden. [...]

Während die Zahl der Rinder von 1871 bis 1983 auf 2000 anwuchs, reduzierte sich der Waldbestand auf magere 0,2% der Inselfläche. Schließlich erkannten französische Wissenschaftler die katastrophale Lage und begannen 1986 (bei ca. 1650 Rindern) mit einer ökologischen Restaurierung.

[...] Im Rahmen der Aufforstung und Aufzucht der Kapmyrte wurde jedoch 2008 entschieden, die ursprünglich nicht heimischen Rinder, die weiterhin eine Gefahr für die Bäume darstellten, komplett auszurotten. Seit 2010 ist daher die Insel vollständig frei von Rindern.

Diese Maßnahmen sollen nun dazu führen, dass sich die Insel Amsterdam wieder ihrem ursprünglichen Zustand nähert .

1.3 Geschichte

Die größere, nördlicher gelegene Insel Nouvelle Amsterdam, heute (Île) Amsterdam, wurde das erste Mal am 18. März 1522 gesichtet.

Die Entdecker waren der Kommandant der Victoria, Sebastien del Cano, und mit ihm die Schiffsführer Francisco Alvo und Pigafetta, sowie die restliche noch verbliebene Besatzung, die unter dem Oberkommando Magellans aufgebrochen war, die Welt zu umsegeln.

Diese Weltumsegler waren zum Zeitpunkt der Entdeckung Amsterdams auf dem Rückweg nach Portugal, nachdem Magellan am 27. April des Vorjahres auf den Philippinen ermordet worden war. Es wurden einige Landungsversuche unternommen, die aber erfolglos blieben .

Möglicherweise wurde die Insel 1560 durch die São Paulo erneut „entdeckt“, siehe unter der Entdeckungsgeschichte von Saint Paul.

[...]

Amsterdam erhielt seinen Namen erst über einhundert Jahre nach der Entdeckung, als der holländische Gouverneur Antonio van Diemen sich nach Java begab. Er reiste auf dem Schiff Nieuw Amsterdam und passierte die Insel am 17. Juni 1633. Die Benennung erfolgte nach dem Namen des Schiffes. [...]

Die ersten Menschen, die vermutlich ihren Fuß auf den Boden der Insel setzten, waren, wie bei Saint Paul, der dänische Assistent Joannes Bremer und der Bremer Michiel Bloem, die Willem de Vlamingh an Land geschickt hatte, der die Insel am 3. Dezember 1696 mit seinen drei Schiff aufsuchte. De Vlamingh selbst betrat die Insel am Nachmittag [...]

Ob diese tatsächlich die ersten waren, die Amsterdam betreten haben, muss man angesichts des Berichts, man habe ein Wiesel und zwei Hasen auf der Insel gefangen, allerdings in Frage stellen (Näheres hierzu im vorhergehenden Kapitel „Flora und Fauna“.)

Bis 1843 waren beide Inseln staatenlos. Im Zuge der Errichtung einer Fischereisiedlung auf Saint Paul, im Auftrage des Gouverneurs von Réunion, angeregt durch eine Interessengemeinschaft von Reedern und Kaufleuten, wurde Amsterdam am 01. Juli 1843 von Frankreich in Besitz genommen .

[...]

1870 unternahm ein Herr Jean Louis Adolphe Heurtin mit seiner Familie,[...] und vier Knechten den ersten Besiedlungsversuch der Insel. [...]

[...]

Die Besitzverhältnisse waren trotz der Inbesitznahme durch Frankreich im Jahre 1843 noch nicht ganz geklärt worden. Da nach der Reise der Novara in Kapstadt das Gerücht umging, die Inseln seien englisch und unter der Verwaltung des Gouverneurs von Mauritius, wurde im Oktober 1892 von Frankreich der Auftrag zu einer offiziellen Annektierung gegeben.

[...]

Schließlich erfolgte doch noch eine "Besiedlung" von Amsterdam. [...] am 31. Dezember 1949 erreichte eine Mission des Französischen Nationalen Meteorologischen Dienstes unter der Leitung P. de Martin de Viviès die Insel Amsterdam. Am 1. Januar 1950 betrat man die Insel und begann, die mitgebrachten Materialien anzulanden. [...] Mit wetterbedingten Unterbrechungen dauerte das Anlanden des Materials für die geplante Station bis zum 26. Januar – der daraufhin als Jahrestag der Insel Amsterdam deklariert wurde. [...] Gut weitere drei Wochen dauerte es, bis aus dem Zeltlager eine Station mit festen Gebäuden geworden war, am 11. März ging die Radiostation in Betrieb.

Seither arbeitet die meteorologische Station, in der sich ebenfalls eine gut ausgerüstete Krankenstation sowie eines der wenigen "Postämter" der T.A.A.F. befinden, ohne Unterbrechung mit wechselnder Besatzung von 34 Männern (1990) (ca. 25 Personen 1997), davon 4 in der Sektion Meteorologie. Die Ablösung erfolgt jährlich gegen Ende November mit dem Versorgungsschiff Marion Dufresne von Réunion aus.

Das eher als Langzeit-Provisorium angelegte Camp Heurtin der Anfangsjahre mit vorgefertigten Blechbaracken wurde über 7 Jahre hinweg von 1956 an nach und nach in eine Station bzw. ein regelrechtes Dorf mit Gebäuden aus festem Mauerwerk umgebaut. Diese neue Station wurde La Roche Godon getauft. Nachdem der Leiter der ersten Mission 1972 verstorben war wurde ihm zu Ehren die Station nach ihm benannt: Martin de Viviès .

[...]

Der Name der Insel wurde 1966 amtlich von Nouvelle-Amsterdam in Amsterdam geändert, so dass heute i.d.R. von der Île Amsterdam die Rede ist .

2. Saint Paul

2.1 Geographie

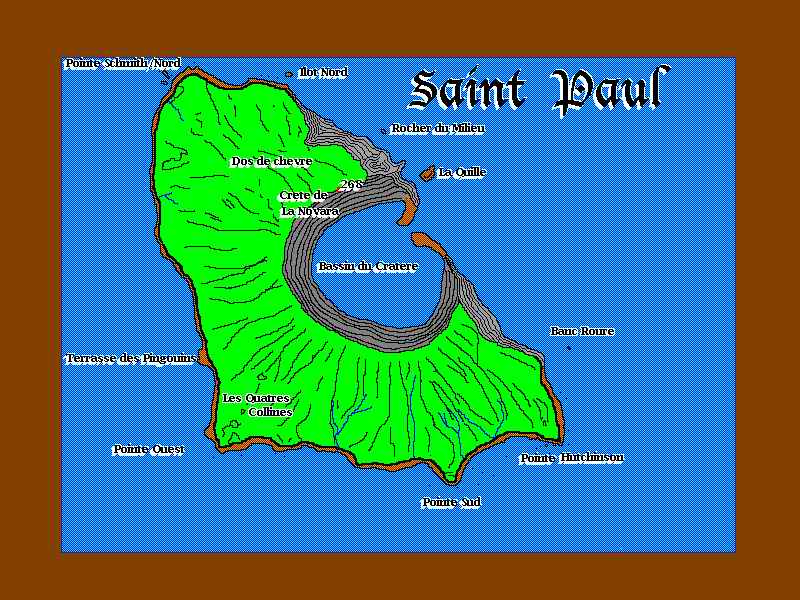

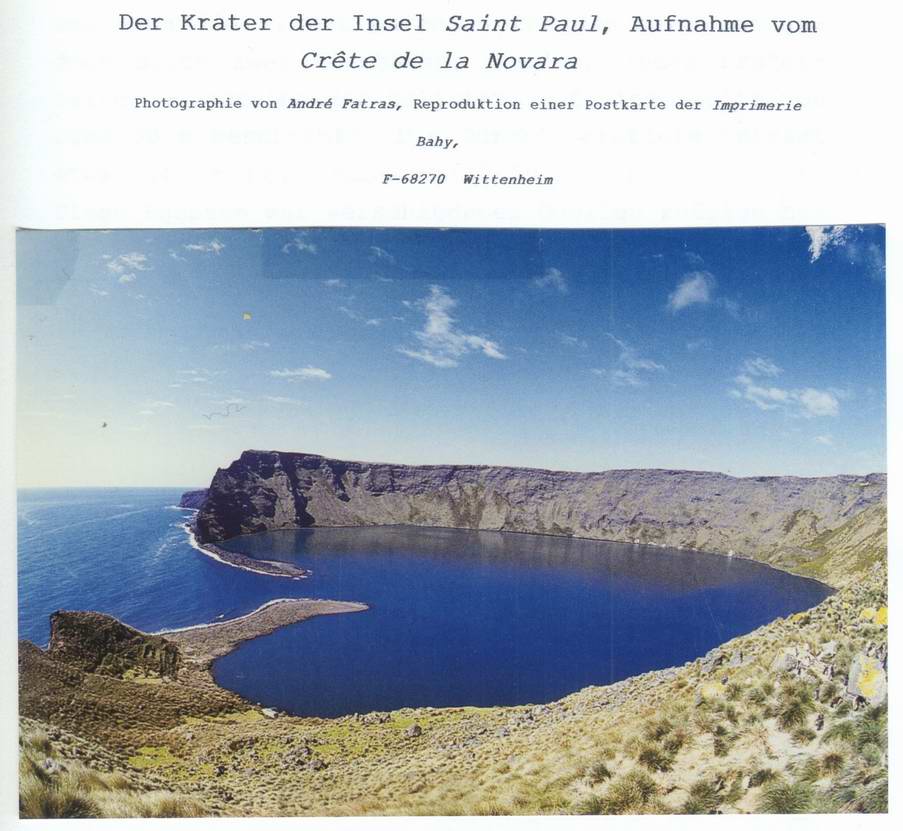

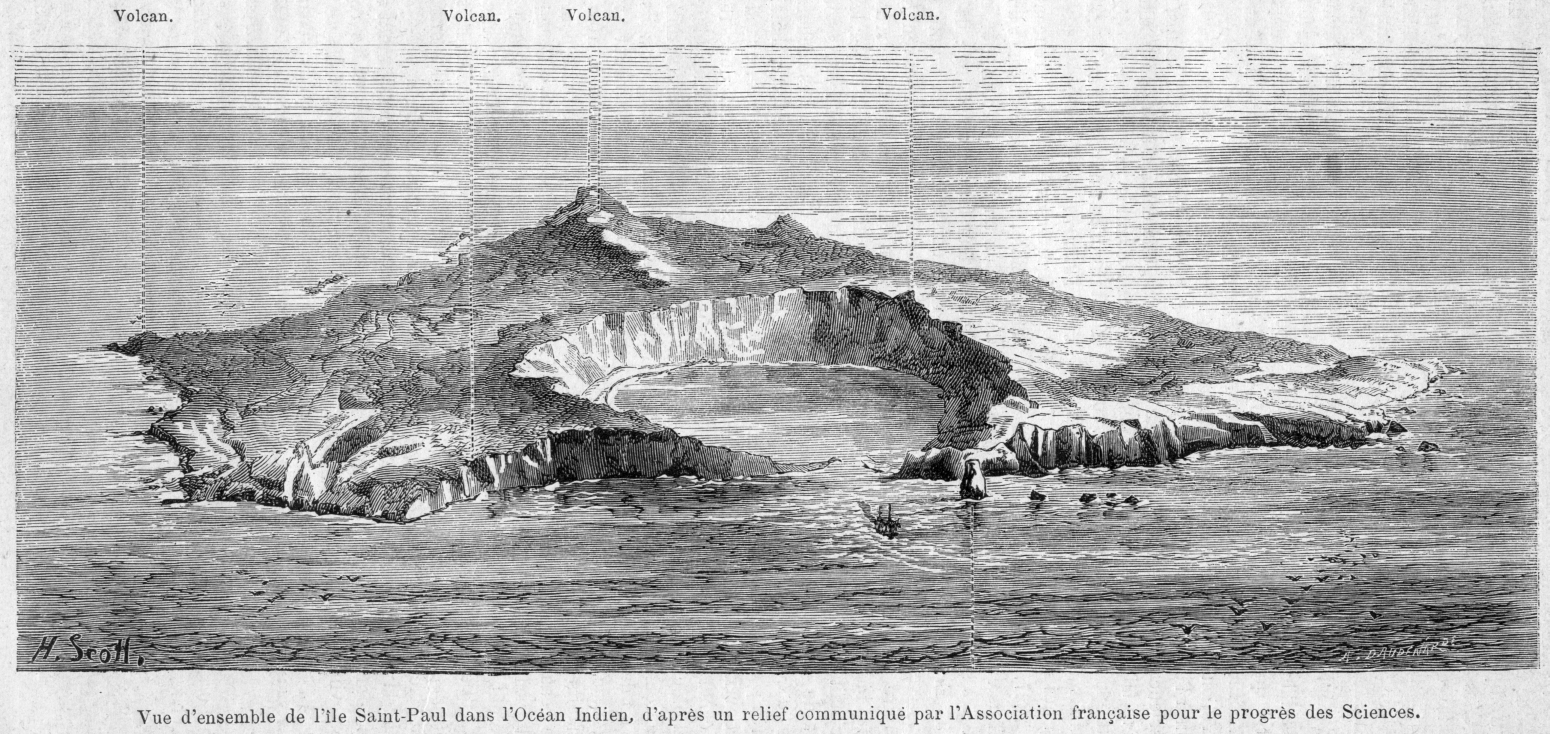

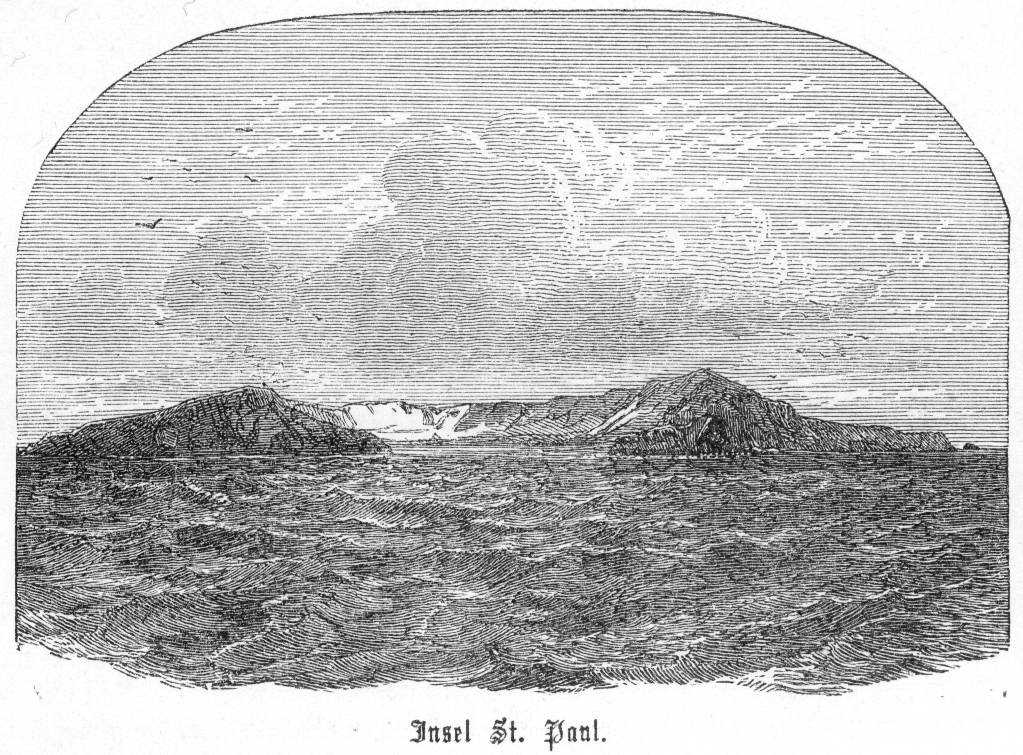

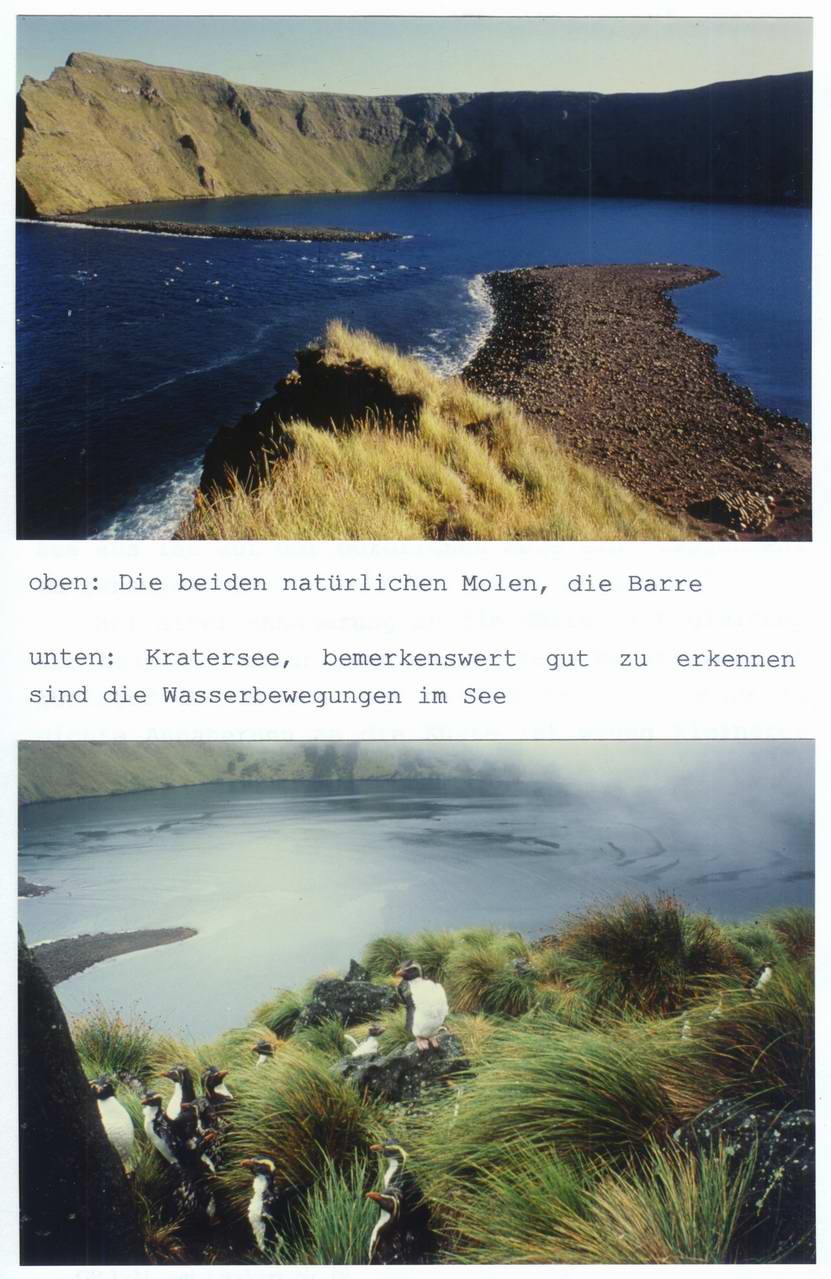

Die Insel Saint Paul befindet sich ca. 90 km südlich von Nouvelle Amsterdam auf 38°43' südlicher Breite sowie 77°32' östlicher Länge. Die Fläche der Insel umfaßt 7 km² mit einer Länge von Nordwesten nach Südosten von etwa 5 km und einer Breite von 3 km. Saint Paul ist ebenfalls ausschließlich vulkanischen Ursprungs, und deutlicher läßt dies kaum eine andere Insel auf der Erde erkennen. Denn die in ihrer Form annähernd dreieckige Insel hat in ihrem Zentrum einen fast kreisrunden Krater, in den das Meer eingedrungen ist.

Abbildung nach der alten englischen Seekarte GB No. 1921 nach einer alten Karte von 1901, (Sammlung B. Krauth)

Saint Paul lässt sich ebenfalls in zwei Entstehungsphasen unterteilen, ist jedoch deutlich jünger als Amsterdam. Die erste Phase lag vor etwa 500 000 Jahren, die Spuren dessen Paleo-Vulkans sind heute an der Nordostküste der Insel erkennbar. Die zweite Phase datiert etwa 40 000 Jahre zurück und ist durch den heutigen Krater belegbar. Die Fumarolen und heißen Quellen sind die letzten Belege einer ruhenden vulkanischen Aktivität. Tatsache ist, dass noch (oder erneut) 1792 abklingende vulkanische Aktivität bei den Vulkanschlackekegeln im Westen (Quatre Collines) bestand. Wie weit die Entstehung der Kegel davor zurück zu datieren ist, ist fragwürdig, denn solange durch Spalten noch Hitze nach oben dringt, kühlen diese nicht wirklich ab. Möglicherweise könnte die Aktivität aber nur Jahre oder Jahrzehnte zuvor gelegen haben, d.h. sie könnten theoretisch noch um 1790 entstanden sein. Der einzige ausführlichere Bericht vor dieser Zeit, von Willem de Vlamingh 1696, gibt hierüber keine Auskunft – es wird dort nur über die heißen Quellen im Kratersee berichtet, nicht aber über diese Kegel – Details dazu siehe etwas weiter unten.

[...]

Die Kraterlagune, welche eine Tiefe von 60 m erreicht, hat einen Durchmesser von rund 1200 m. Sie ist von den steil aufsteigenden Kraterwänden umgeben, welche mit Ausnahme der zum Meer hin offenen Seite überall weit über 200 m hoch sind und im Norden in den höchsten Punkt der Insel von 268 m Höhe enden. Diese Wände sind nur schwer und nur an einigen wenigen Stellen zu ersteigen. Die zum Meer hin offene Seite des Kraters hat eine Länge von etwa 600 m. Der Durchlass für das Meer ist jedoch durch zwei Kiesbänke, die von jeder Kraterseite aus aufeinander zulaufen, auf eine Breite von rund 80 m beschränkt. Die Durchfahrtstiefe beträgt etwa 0,80 m bei Ebbe und 2,50 m bei Springflut. Diese Passage war bei de Vlaminghs Besuch 1696 und auch noch bei dem Besuch von Godlob Silo 1754 bei durch einen fünf Fuß hohen Damm unpassierbar und scheint erst kurz vor dem Besuch der Mercury unter dem Kapitän John Henry Cox, wenngleich nur mit sehr geringer Wassertiefe, im Juni 1789 passierbar geworden zu sein .

[...]

Saint Paul ist wie Amsterdam im Übrigen von einer Steilküste umgeben, die an der Ostküste wie die Kraterwände bis zu 200 m und sonst im Schnitt etwas über 30 m hoch ist. [...]

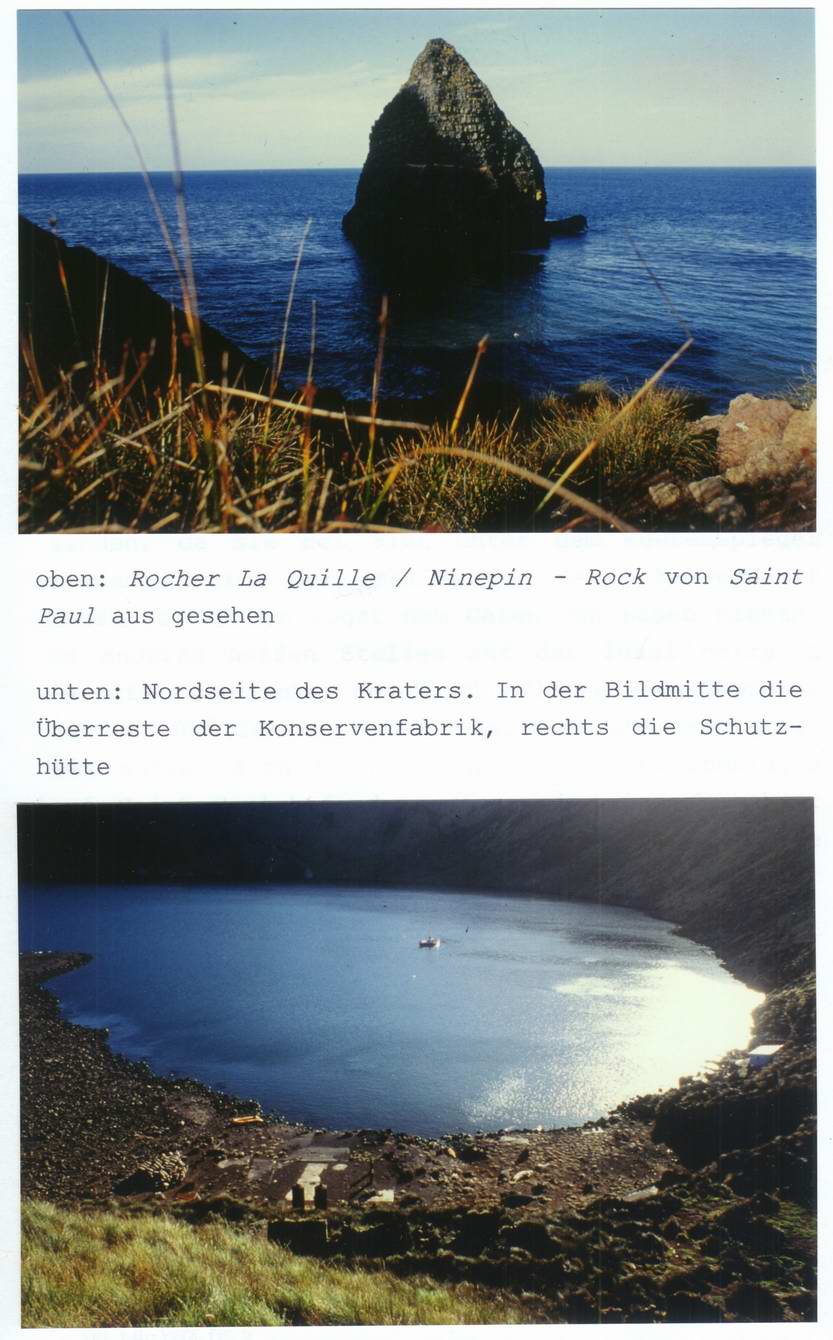

Die Küste vor Saint Paul weist an einigen Stellen einzelne Riffe auf; außerdem befindet sich vor der Nordküste ein Felsen namens Ilot du Nord, und vor der Ostküste der Rocher du Milieu und der Roche Quille, auch Ninepin genannt, der eine Höhe von 85m hat.

Die Insel fällt von dem Kraterrand zu den Katheten ihrer Dreiecksform recht gleichmäßig ab, wobei durch den Verlauf ehemaliger Lavaströme an den Hängen abwechselnd Buckel und Rinnen entstanden sind. Auch einige kleinere Nebenkrater, vor allem die Les Quatres Collines benannten im Südwesten, sind auf der Insel zu finden. Im Gegensatz zu Amsterdam gibt es auf Saint Paul auch heute noch Zeichen vulkanischer Aktivität. An einigen Stellen der Insel, insbesondere an, und in einigen Fällen auch etliche Meter oberhalb, der Wasserlinie der Kraterwestseite, finden sich heiße Bodenzonen, aus denen teilweise heiße Wasserdämpfe mit leicht schwefeligem Geruch aufsteigen [...]; sowie heiße Thermalquellen, die teils als Süßwasser, teils mit brackigem Geschmack austreten. Die Quellen können bis zu 100° C heiß sein, sind jedoch meist nur bei Ebbe zu finden, da sie bei Flut unter dem Meeresspiegel liegen. [...] An anderen heißen Stellen auf der Insel herrscht(en) bereits 10 cm unter der Erdoberfläche eine Temperatur von 85° Celsius . Auch auf dem Plateau gab es zum Besuchszeitpunkt der Novara heiße morastige Bodenzonen, die man nur in der Gefahr, „mehrere Fuß tief“ einzusinken, passieren konnte. [...] Charles Vélain berichtet in einem seiner Texte, dass bei seinem Besuch 1874 keinerlei vulkanische Aktivität auf dem Plateau mehr vorzufinden war und sich die vulkanische Restaktivität auf den unteren Bereich des Kraterhanges und die heißen Quellen an (bei Flut unter) der Wasserlinie des Ufers beschränkt. [...] Ein oder zwei Süßwasserquellen sollen sich nach einigen Berichten ebenfalls auf Saint Paul befinden, andere Quellen bestreiten wiederum die Existenz von Süßwasserquellen. [...] Man kann bezüglich der Süßwasserfrage auf der Insel vermutlich sagen, dass es nach stärkerem oder länger anhaltendem Niederschlag so etwas wie kleine Quellen oder Wasserrinnsale an den Hanglagen gibt, diese aber nicht von Bestand sind.

[...] ... die Berichte der Expedition de Vlaminghs 1696 ... Hier wird zwar von den zahlreichen Quellen und heißen Stellen im Krater berichtet, nicht aber auf der Inseloberfläche, obwohl diese mehrfach von Nord nach Süd und zurück begangen wurde. Die Quatre Collines sind doch eigentlich auffällig; dass sie in dem Bericht nicht erwähnt werden, ist befremdlich. [...] Dies schließt natürlich nicht aus, dass die drei weiter innen liegenden Kegel erst später entstanden sein könnten. Wenn diese Aschekegel rund 100 Jahre später bei dem Aufenthalt von Péron und dem Besuch der Jackall und der Lion (1793) auffallend heiß und sogar rauchend waren, dann könnte man tatsächlich annehmen, dass diese erst irgendwann in dem Zeitraum zwischen 1697 und 1788 entstanden sind! Wenn man nicht sogar mutmaßen könnte, dass der im August 1791 von C. Seabury berichtete Inselbrand seine Ursache nicht in „achtlosem Umgang mit Feuer“, wie er schreibt, sondern durch den Auswurf der Aschekegel verursacht wurde … (siehe hierzu weiter unten im Abschnitt 2.3). Was aber bedeuten würde, dass die letzte vulkanische Aktivität in diesem Zeitraum stattgefunden haben muss. Und dann wäre Saint Paul nicht zuletzt vor rund 40 000 Jahren aktiv gewesen, sondern vor weniger als 250 Jahren! Eine modernere Quelle setzt die letzte vulkanische Aktivität, eben jene der heißen Bodenzone auf dem Plateau, ebenfalls auf das Jahr 1792.

[...]

2.1a Toponymie geographischer Namen auf Saint Paul

[...]

2.2 Flora und Fauna

Bis auf wenige kleine Unterschiede gleichen sich Flora und Fauna auf den beiden Inseln.

Allerdings gibt es auf Saint Paul keine Bäume (Kapmyrte), und hat es möglicherweise auch nie welche gegeben. [...] Heute ist die Insel von niederen Pflanzen dicht bewachsen. Wie auf Amsterdam handelt es sich hierbei um verschiedene Grassorten, Moose und Farne. [...]

Durch den Menschen wurden vor allem [...] eingeführt. [...] Zur Zeit des Besuchs der Novara 1857 gab es etwa 12-15 Anbaustellen auf der Insel, überwiegend an den Kraterhängen (angelegte „Terrassenfelder“). [...]

Infolge des dichten (Gras-) Bewuchses zeigt sich Saint Paul in den Sommermonaten dem Betrachter als grüne Insel, während sie zum Winter hin beigefarben ist.

Die Vogelwelt besteht auf Saint Paul vor allem aus mehreren tausend zwischen September und Januar brütenden Pinguinen, sowie Sturmvögeln und einigen anderen Vogelarten.

Durch den Menschen wurden auf Saint Paul Ratten, Mäuse und Kaninchen eingeführt, die sich außergewöhnlich stark vermehrt haben. Eine Zeitlang gab es [...] über längere Zeiträume verwilderte Ziegen in großer Zahl sowie Katzen. Den Berichten der Novara zufolge [...] eine große Anzahl verwilderter Ziegen, die vor allem im nordwestlichen Teil der Insel lebten und die angeblich um 1844 herum eingeführt worden sein sollen. [...]

Im Januar 1997 wurde auf Saint Paul die Ausrottung der auf ca. fünfzig- bis hunderttausend geschätzten Ratten sowie der Kaninchen- und Mäusepopulation durchgeführt. [...] Die Expedition ging von einem hundertprozentigen Erfolg bei den Ratten aus, nachfolgende Quellen bestätigen dies ebenfalls für die Kaninchen, Mäuse (Hausmäuse) hingegen haben die Kampagne offenbar überlebt und sind heute (2020) die einzige überlebende größere eingeführte Tierart, deren Ausrottung aber möglicherweise für 2021 geplant ist. Die Kampagnen, Untersuchungen und Jagden erfolgten in mehreren Abständen bis Februar 1999.

Das Seglerehepaar Wilts, welches Saint Paul im Februar 1994 besucht hat, berichtet von großen Kakerlakenpopulationen im Bereich der warmen Bodenzonen.

Die Fauna des Meeres wurde bereits bei der Fauna Amsterdams beschrieben und ist bei Saint Paul identisch. [...]

Illustration aus einem Artikel über zwei zurückgelassene Seeleute im Jahr 1827 aus der Zeitschrift La Mosaȉque, 23. Woche 1875, Jahrgangsband S. 184 (Sammlung B.K.)

2.3 Geschichte von der Entdeckung bis 1839

Zeitpunkt und Entdecker von Saint Paul sind trotz intensivster Quellenrecherche ungewiss. Zur Einleitung kurz gefasst, ihren Namen erhielt die Insel letztlich auf Grund der Berichte des portugiesischen Schiffes São Paulo, welche am Morgen des 24. November oder des 15. Dezember 1560 in dieser Gegend eine Insel sichtete. Die Beschreibungen deuten jedoch an, es könnte sich um eine Neu-Entdeckung der Insel Amsterdam gehandelt haben. Wenn dies zutreffend sein sollte, dann wurde die Insel zuverlässig erst am 19. April 1618 durch den holländischen Kapitän Harwick Claesz aus Hillegom, mit dem Schiff Zeewolf, entdeckt. Ausführlich die Details: [...]

Zwar heißt es in verschiedenen Quellen, in dem Bericht Sebastien del Canos, dem Entdecker Amsterdams, würden zwei Inseln in dieser Gegend erwähnt, was sich allerdings in einem entsprechenden Auszug aus dem Logbuch nicht bestätigen lässt. Eine ausdrückliche Erwähnung Saint Pauls findet sich erst in einem Portolan von Evert Gysberths aus dem Jahre 1559, in welchem eine Insel namens São Paulo auf 38° S erwähnt wird. („T.q. descrobio o nao S. Paulo“ = Terra que descrobio o nao S. Paulo = Land welches von dem Schiff São Paulo entdeckt wurde) Man ging daher davon aus, dass die Insel irgendwann im 16. Jahrhundert von einem portugiesischen Seefahrer entdeckt und nach seinem Schiff benannt wurde. Dieser Annahme nachgehend fand sich nach einer aussagekräftigen Quelle ein Schiff namens São Paulo, welches 1560 bei Sumatra Schiffbruch erlitten hat. Fahrten dieses Schiffes zwischen Portugal und den portugiesisch-(ost-)indischen Häfen sind nach dieser Quelle belegt für 1556 [...], für 1559 [...]; und eben die Reise 1560, die mit dem Schiffbruch bei Sumatra endete. Da die Insel bereits 1559 im dem Portolan Gysberths erwähnt wird, lag die Annahme nahe, die Entdeckung müsse vorher stattgefunden haben, also auf der Reise 1556 oder sehr zeitnah 1559. Zwar führte die Reise 1556 [...] die Gegend der Insel höchstwahrscheinlich durchquert wurde, so findet sich keinerlei Hinweis in den Berichten über diese Reise darauf, dass sie gesichtet worden war. Über die Reise 1559 liegen offenbar keine weiteren Berichte vor [...].

In mehreren fremdsprachlichen Wikipedia-Artikeln über Saint Paul findet sich neuerdings (2020) die in den verschiedensten Sprachen identische Aussage „Die Insel Saint Paul wurde zuerst 1559 durch die Portugiesen entdeckt. Die Insel wurde kartiert, im Detail beschrieben und durch Zeichnungen / Gemälde von Besatzungsmitgliedern der Nau São Paulo dokumentiert, unter Ihnen der Pater Manuel Álvares und der Apotheker (= Schiffarzt) Henrique Dias. Álvares und Dias berechneten die Position richtig als 38° südlicher Breite.“ Diese Aussage ist aber nicht mit einer Quellenangabe belegt – und wie sich zeigen wird nicht ganz korrekt.

Dieser neuen, unbelegten Aussage zur Entdeckung der Insel ging ich nach.

[...] Die Reise von 1560 ist historisch schon zeitnah und immer wieder, bis in die heutige Zeit, thematisiert worden, da die São Paulo Anfang 1561 Schiffbruch auf Sumatra erlitt. Sowohl Manuel Álvarez wie auch Henrique Dias verfassten Berichte der Reise. Diese Berichte wurden meist auf die Ereignisse rund um den Schiffbruch, den Erlebnissen der Schiffbrüchigen bis zu ihrer Rettung und Rückkehr verkürzt, so dass die Originalberichte über die ganze Reise erst durch moderne Historiker aufgedeckt und veröffentlicht wurden.

In dem Reisebericht des Apotheker – Schiffsarzt Henrique Dias ist zu lesen, dass am Sonntagmorgen des 15. Dezember 1560 [...] gänzlich unerwartet eine Insel in drei bis vier Leugen Distanz Sicht kam. [...] Die geographische Breite wurde mit 37°45‘ Süd bestimmt (keine Längenangabe), was allerdings eher der Insel Amsterdam entspricht. [...]

In dem Reisebericht des Paters Manuel Álvares berichtet dieser, die Insel sei am Sonntag den 24. November 1560[...] gesichtet worden, [...] Die Insel befände sich auf 38° [Süd], [...] Im Gegensatz zu dem anderen Bericht ist auch eine kurze Beschreibung gegeben: In der Nord-Süd-Ausrichtung sähe sie der Insel Romeiros [vermutlich Ilhéu do Romeiro, heute Ilhéu de São Lourenço, vor der Ostküste der Azoreninsel Santa Maria gelegen – nachvollziehbare Ähnlichkeit der West- bis Südwestansicht der Insel Amsterdam in klein.] und der Insel der Sieben Schwestern (Ilha das Sete Irmãs) [Seychellen – keine Ähnlichkeiten] ähnlich, während die Nordost-Südost-Ansicht dem der Insel Ceylon ähneln würde.

Sowohl die Positionsangabe, insbesondere der Breite aus dem Bericht von Dias, wie auch die Beschreibung des Aussehens der Insel durch Álvares (wenngleich der Vergleich mit den Seychellen unnachvollziehbar erscheint), hier insbesondere der Vergleich der Nord-Süd-Ausrichtung mit dem Aussehen der Insel Romeiro (oder São Lourenço) sowie der Ostseite mit Ceylon, die dem sehr nahe kommen, lassen die starke Vermutung aufkommen, dass hier die Insel Amsterdam erneut „entdeckt“ wurde, und nicht Saint Paul! Dazu kommt, dass die Größe der Insel von allen an Bord auf vier bis fünf Leugen (Bericht Dias, bei Álvares 3 bis 4 Leugen) geschätzt wurde, was ebenfalls eher für Amsterdam spricht.

Eine Gewissheit, welche der beiden Inseln also gesichtet wurde, besteht damit nicht, und es scheint auch, dass die Insel Amsterdam, die ja 1522 bereits gesichtet wurde, auf dem Schiff und in seinen nautischen Unterlagen, nicht bekannt gewesen ist. Es hat den Anschein, dass die späteren häufigen Verwechselungen der beiden Inseln schon früh ihren Anfang nahmen …

[...]

Bei all dem bleibt darüber hinaus die Frage bestehen, wenn die Insel erst Ende des Jahres 1560 entdeckt und darüber berichtet wurde (und, zumindest in den vorliegenden Quellen, keine Rede von genauer Kartierung und detaillierter Beschreibung, wie bei Wikipedia behauptet, ist), warum diese dann bereits in dem Portolan Gyberths von 1559 verzeichnet worden war.

Es spricht nichts dagegen, dass dieser Portolan (sei es nun eine nautische Beschreibung oder eine Seekarte gewesen) zwar ursprünglich 1559 erstellt und dementsprechend gekennzeichnet wurde, die obige Eintragung der durch die São Paulo gemeldete Insel jedoch nachträglich erfolgte.

Bestätigt, oder entdeckt, falls es sich bei der Entdeckung durch die São Paulo doch um Amsterdam gehandelt hat, wurde Saint Paul erst im Jahre 1618 durch den holländischen Kapitän Harwick Claesz aus Hillegom, der die Insel bei nebligem Wetter am 19. April sichtete, ihre Position annähernd richtig bestimmte und ihr, da sie bisher auf keiner Karte verzeichnet war, den Namen seines Schiffes Zeewolf (Zeewolffs Eijland oder `t Eijland de Zeewolf) gab. [...] Da die Insel im Süden passiert wurde, konnte bekanntlich keine Landungsmöglichkeit entdeckt werden, und so passierte die Zeewolf die Insel, ohne auch nur einen Versuch der Landung zu machen. Etwa zeitgleich sichtete die ebenfalls niederländische Tertolen die Insel Amsterdam und benannte sie nach ihrem Schiff.

Man kann also sagen:

Die Insel Saint Paul wurde (möglicherweise) am Morgen des 24. November oder des 15. Dezember 1560 von dem portugiesischen Schiff São Paulo, Kapitän Ruy de Mello da Camara, Navigator Ántonio Dias, sowie Mitreisende wie Pater Manuel Álvarez und Henrique Dias, erstmalig entdeckt - es könnte sich den Beschreibungen nach hier aber auch um eine „Neuentdeckung“ der Insel Amsterdam gehandelt haben. In diesem Fall gebührt die Ehre der Entdeckung den holländischen Kapitän Harwick Claesz aus Hillegom, der die Insel am 19. April 1618 sichtete.

[...]

Bislang waren aber weder die Positionen noch die Namenszuordnung der beiden Inseln eindeutig festgelegt bzw. bestimmt worden, erst 1633 legte der Gouverneur Antonio van Diemen auf seiner Reise nach Indien beides fest, indem er die nördliche Insel nach dem Schiff, mit dem er reiste, benannte: Nieuw Amsterdam. Der südlichen Insel teilte er den schon bekannten Namen Saint Paul zu. Außerdem fertigte van Diemen eine Zeichnung an, auf der die Silhouetten der Inseln der Realität deutlich näher kommen als die erste bildliche Darstellung von 1626.

Der holländische Kapitän Willem de Vlamingh besuchte die Inselgruppe im Jahre 1696 [...] und erreichte Saint Paul am 28. November. Am 29. November wurde der Obersteuermann Michiel Bloem aus Bremen, also sozusagen ein Deutscher, an Land geschickt, um dabei bis dorthin die Wassertiefen zu messen. Er war möglicherweise der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Boden der Insel gesetzt haben könnte, sofern sie nicht bereits 1626 von der Mannschaft der t’Wappen van Delft oder von jemand anderem noch früher betreten wurde. [...] Am Nachmittag setzte auch de Vlamingh mit seinem Assistenten Joannes Bremer auf die Insel über, um diese zu erkunden. Er besichtigte Saint Paul ausgiebig und lieferte die erste gute Beschreibung der Insel. Die Barre war zu jener Zeit geschlossen, [...] Auch über die heißen Quellen und heißen Bodenstellen am Kraterinnenufer wird berichtet. Am Nordende (Pointe Nord) der Insel wurde eine Gedenktafel platziert [...] Keine andere mir bekannte Quelle erwähnt etwas von dieser Gedenktafel … Besonders erwähnenswert ist hier noch, dass sowohl von Amsterdam wie auch Saint Paul durch Victor Victorzoon einige Aquarell-Profilbilder erstellt wurden, die in hoher Exaktheit die Erscheinungsformen der Inseln wiedergeben und somit die ersten wirklich korrekten bildlichen Darstellungen der Inseln darstellen. Zwei der Bilder wurden später auch als Stiche ausgeführt und verbreitet. Am 2. Dezember 1696 wurde die Insel abends verlassen und Amsterdam angesteuert.

Seit dieser Zeit kam es wiederholt zu Besuchen von Robbenjägern .

Die erste überlieferte richtige Karte (und nicht nur Abbildung) Saint Pauls stammt von dem Kapitän Godlob Silo, der mit dem Schiff Drie Heuvels auf dem Weg von Kapstadt (Abfahrt 04.02.1754) nach Batavia (Ankunft 20.05.1754) Saint Paul passiert hat. Die Karte zeigt deutlich die geschlossene Barre vor dem Kratersee.

Freie Quelle: Wikipedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMH-5133-NA_Map_and_view_of_the_islands_of_St._Paul_and_Amsterdam.jpg

Von etwa 1786 an, insbesondere von 1789 bis 1809, bestand eine „Hochphase“ der „Robbenschläger“, die vor allem den chinesischen Markt mit Fellen versorgten. In dieser Zeit brachten regelmäßig vor allem amerikanische Robbenjägerschiffe Schlägertrupps von vier bis acht Mann auf die Insel(n), zahlreiche derartige Schiffe passierten die Inseln in dieser Zeit.

Vom 30. Mai bis 8. Juni 1789 besuchte die Mercury unter dem Kapitän John Henry Cox die Insel. Dieser berichtete erstmalig darüber, dass die Barre, wenngleich nur mit sehr geringer Wassertiefe, passierbar sei. [...] ... ein Amerikaner namens Cornelius Seabury, führte eine Art Tagebuch, in dem über die zahlreichen Schiffsbesuche berichtet wird. Bemerkenswert ist, dass beide Inseln bis dahin als „sehr grün“ bezeichnet wurden. Seabury berichtet jedoch vom August 1791, dass auf Grund „unachtsamen Umgangs“ mit Feuer die ganze Insel in Brand war , und d’Entrecasteaux berichtete im März 1792, dass Amsterdams Ostseite von einem extremen Feuer verwüstet wurde – ob dies hier natürliche Ursachen hatte oder ebenfalls menschenverursacht war, ist unbekannt. Auch 1793 wird erneut von Bränden auf Amsterdam berichtet, es scheint dort demnach in diesen Jahren mehrfach großflächige Brände gegeben zu haben. Tatsache scheint jedoch zu sein, dass die Inseln vor diesen Feuern eine deutlich kräftigere Vegetation hatten als danach.

Der aus Brest stammende Kapitän Péron wurde mit 4 Matrosen, darunter einem Matrosen der Noolka, von dem amerikanischen Kapitän der Emilie am 1. September 1792 auf der Insel zurückgelassen, mit dem Auftrag 25 000 Robben zu erjagen und deren Felle zu präparieren, bestimmt für den chinesischen Markt.

[...]

Entgegen des bisherigen Textes meiner Diplomarbeit zeigte sich, nachdem ich Kenntnis einer 1824 erschienen zweibändigen Autobiographie des Capitaine Pierre-François Péron erlangte , dass so manche vorherige Quelle allzu freizügig mit den Sachverhalten umgegangen ist. So kam es zwischen den 5 Männern (3 Franzosen, zwei Engländern) zwar tatsächlich zu schweren Auseinandersetzungen, die zeitweise zu einer gewaltsamen Trennung und die Spaltung der Insel in einen "französischen" und "englischen" Teil führte, zu Tode kam hierdurch jedoch entgegen früherer Angaben keiner. [...] Péron fertigte unter anderem, neben ausführlichen Beschreibungen der Insel, eine ausführliche Karte der Insel an.

Irrtümlich benannte er die Karte der Insel mit Neu Amsterdam, wie er auch in seinen Berichten davon sprach, sich auf der Insel Amsterdam zu befinden. Dieser Irrtum rührte wahrscheinlich aus der Zeit des Besuchs der Mercury her, in deren Bericht die Namen der Inseln vertauscht wurden. Überhaupt sind die Inseln untereinander immer wieder die Folge von Verwechslungen gewesen. Selbst der bekannte französische Autor Jules Verne beschrieb in seinem Roman Die Kinder des Kapitän Grant (1867) die Insel Saint Paul, obwohl er eine Beschreibung der Insel Amsterdam geben wollte. Er verfiel aber offenbar nur den fehlerhaften Quellen jener Zeit.

Péron blieb insgesamt 40 Monate auf der Insel, [...] Péron war noch ein zweites Mal auf der Insel, in den Jahren 1800 bis 1801, diesmal für 15 Monate.

Während des ganzen 19. Jahrhunderts erhielt Saint Paul immer wieder Schiffsbesuche. Auf der Route vom Kap der Guten Hoffnung zu der holländischen Kolonie Java und Australien liegend, sah die Insel immer wieder Schiffe an sich vorüberfahren. Aber vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen Walfänger und Robbenjäger bei der Inselgruppe ihrer Tätigkeit nach, außerdem nutzten Fischer der Insel Bourbon (Réunion) den Fischreichtum der Inselgruppe. Hin und wieder ließen sich auch einzelne Fischer für einige Zeit auf der Insel nieder. [...]

[...] Es kann ganz allgemein gesagt werden, dass Saint Paul etwa von 1790 an bis 1835 nahezu dauerhaft, nur teilweise von den Winterzeiten abgesehen, von Robbenschlägern und / oder Fischern unterschiedlichster Nationalität bewohnt war, bevor 1843 dann die erste semi-offizielle Siedlung gegründet wurde. Aber auch danach scheint die Insel mehr oder weniger regelmäßig bewohnt gewesen zu sein, wie sich im Folgenden zeigt. Diese regelmäßige Besiedlung scheint bis Ende der 1850er Jahre stattgefunden zu haben, danach scheinen langfristigere Aufenthalte geringer geworden zu sein, von einzelnen Phasen abgesehen.

2.4 Geschichte der ersten Fischereisiedlung und der Folgezeit (Zeitraum 1840 - 1925)

Bis jetzt waren die Inseln zwar rege besucht worden, aber offensichtlich hatte sich kein Staat an der Inbesitznahme interessiert. Der Fischreichtum der Inseln war jedoch bekannt und seit Beginn des Jahrhunderts vor allem von Fischern der Insel Bourbon genutzt worden.

Da die Versorgung der französischen Kolonialinsel Bourbon (Réunion) mit Fisch von den Fanggründen in Neufundland auf Grund der großen Entfernung recht schwierig, und Speisefisch in den Gewässern Réunions nicht in größeren Mengen fischbar war, entschieden sich zu Beginn der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts einige Reeder, Kaufleute und Händler der Insel den Fischreichtum der 1000 sm entfernten Inselgruppe gezielt auszubeuten.

[...]

... machte sich das Handelsschiff Olympe, in Ermangelung eines Kriegsschiffes, unter der Führung des Kapitäns Dupeyrat Anfang Juni 1843 auf die Reise zu der Inselgruppe.

Am 1. Juli 1843 hatte das Schiff Amsterdam erreicht und in Besitz genommen. Am 2. Juli 1843 fand dann bei sehr schönem Wetter die erste Inbesitznahme Saint Pauls im Namen des Gouverneurs von Bourbon statt. Gleichzeitig wurde das Personal der geplanten Fischfangstation, rund 60 Fischer sowie eine kleine Marineinfanterieabteilung, große Mengen Proviant und alle notwendigen Materialien für den Bau der Siedlung an Land gebracht. An der Kraternordseite, der geeignetsten Stelle für eine Siedlung, wurden noch heute sichtbare Terrassen angelegt. Aus Lavablöcken wurden bei und auf den Terrassen feste Gebäude errichtet und Gärten angelegt. In diesen Gärten wurden mit Erfolg Kartoffeln und andere Gemüse angebaut. Von den Gebäuden sind heute noch die Fundamente und Mauerreste zu sehen. [...]

Die erste Besitzergreifung der Inseln wurde von der Regierung Louis- Philippe's nicht ratifiziert, da derzeit positive Annäherungen in der Politik an Großbritannien stattfanden und man diese nicht durch die „Annektierung“ der Inseln gefährden wollte, welche nach einem älteren Vertrag Mauritius zugehörig und damit als Englisch anzusehen waren. In Folge davon wurde die kleine Garnison von der Insel abgezogen, während die Siedlung auf der Insel verblieb. [...] Im Jahre 1853, nach zehnjährigem Bestehen, wurde die Siedlung vollständig aufgegeben, da ihr jegliche offizielle Unterstützung fehlte. [...]

Die Aufgabe der Fischereisiedlung hatte jedoch nicht die Beendigung der Fischerei zur Folge. Regelmäßig von Réunion aus organisierte Fischfangkampagnen fanden nachweislich bis 1913 statt. [...]

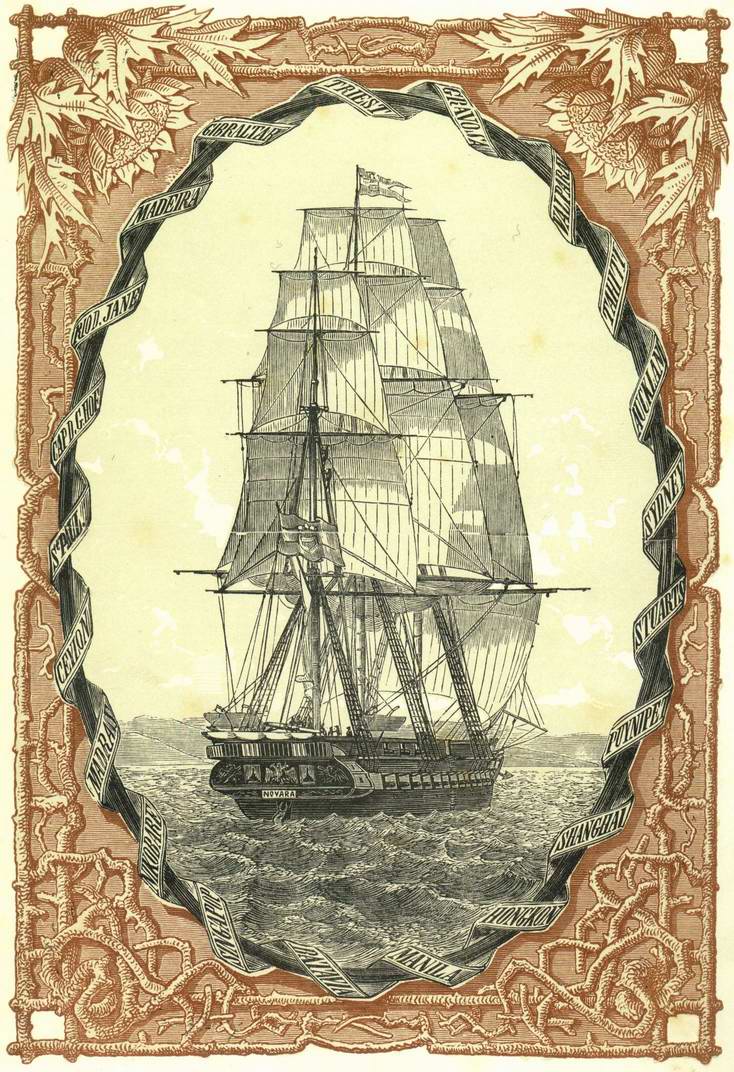

Vom 19. November bis 6. Dezember 1857 besuchte die österreichische Fregatte "Novara" unter dem Kapitän Baron von Pock die Insel.

[...]

Frontispiz des Reiseberichtes der

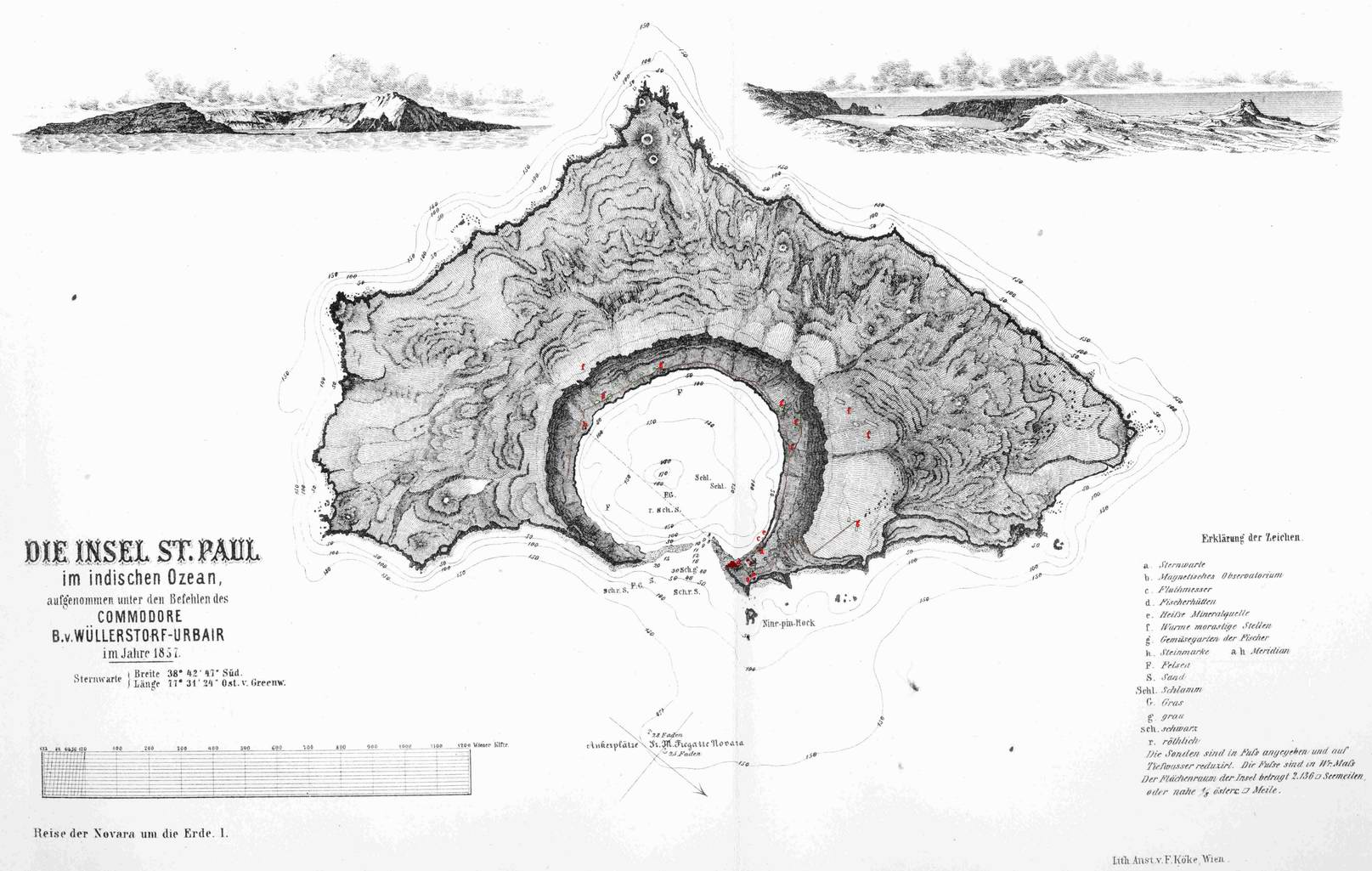

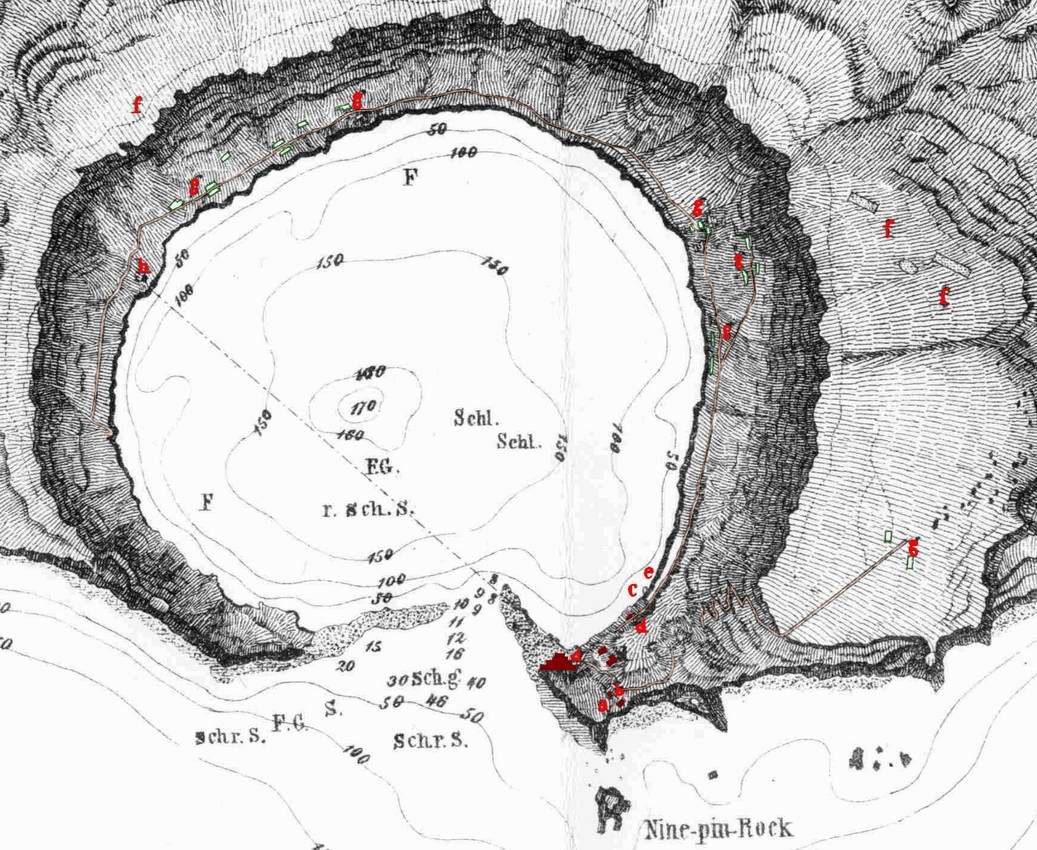

Die Karte der Insel, die von der Novara - Expedition angefertigt wurde. Nachbearbeitet mit farblicher Kennzeichnung der Punkte a bis h laut Legende der Karte. Siehe nachstehenden vergrößerten Ausschnitt. (Illustration aus Quelle Nr. 8, Sammlung B. Krauth)

Die Legenden wurden in rot gefärbt (a-h), die Gebäude in dunkelrot, die zu "g" (Gemüsegärten der Fischer) gekennzeichneten Flächen grün umrahmt und die eingezeichneten Pfade oder Wege braun gefärbt. In zweierlei Hinsicht ist die Karte hier von hohem Interesse, denn a) findet sich in keinem mir vorliegenden Bericht ausdrücklich erwähnt das Vorhandensein von regelrechten Wegen, wie auf dieser Karte im Krater und im Osten nach oben auf das Plateau gehend, und b) sind die Lagen der Gemüsegärten bemerkenswert. Nach den mir vorliegenden Quellen ging ich davon aus, daß die "Pflanzungen" der Fischer auf angelegten Terrassen hinter den Fischereigebäuden lagen. Das zumindest 1857 nach dieser Karte sowohl auf dem Plateau oberhalb der Ansiedlung als auch an den Kraterinnenhängen eine ganze Anzahl derartiger "Gärten" waren erachte ich als erstaunlich. Und auch die Kennzeichnung der warmen morastigen Bereiche auf dem Plateau dürfte von Interesse sein. (Illustration aus Quelle Nr. 8, Sammlung B. Krauth)

Am 17. Juni 1871 ankerte die englische Fregatte Megaera unter Kapitän Thrupp, von Kapstadt [...] kommend, vor Saint Paul. Die Megaera war überladen und leckgeschlagen. Mittels eines Tauchers wurde das Schiff untersucht und der Rumpf wies eine fehlende Stahlplatte und weitere Beschädigungen sowie zahlreiche stark rostige, dünne Stellen auf. Wegen stürmischen Wetters brachen die Flunken des Ankers beim ersten Ankerversuch. Am Morgen des Sonntag, dem 18. Juni, riss der zweite Anker ab. Kurz darauf entschied der Kapitän nach vorheriger Rücksprache mit seinen Offizieren, dass eine Weiterfahrt zu gefährlich sei. Man brachte Lebensmittel und anderes an Land. Am Montagvormittag, dem 19. Juni, [...] es brach eine Flunke des dritten Ankers und das Schiff begann wieder zu driften. Erst konnte das Schiff mittels der Maschinen einigermaßen auf Position gehalten und weiter Proviant, Kohle u.a. mittels der Boote an Land geschafft werden, dann [...] Es wurde entschieden, das Schiff auf die Barre aufzufahren und so den drohenden Untergang zu verhindern. Das Schiff wurde mit voller Maschinenleistung auf die Barre gefahren, wo es um 1:52 Uhr mittags auf Grund fest kam.

[...] Einmal auf Grund, lief bei Flut nur das Heck des Schiffes bis zum Hauptdeck voll, und so konnte in der folgenden Zeit alles Nützliche sowie große Teile der Ladung unbeschadet an Land gebracht werden. [...] Aus Segeltuch und anderen Materialien bauten sich die Schiffbrüchigen Unterkünfte, teils dabei vorhandene Schuppen und Gebäude nutzbar machend. [...]

Am 16. Juli wurden die Schiffbrüchigen von dem niederländischen Schiff Aurore bemerkt, welches dann in Folge die Außenwelt informierte. Die Schiffbrüchigen wurden dann von mehreren Schiffen von der Insel geholt [...]

Am Mittwoch den 23. September 1874 brachte die La eine französische astronomische Mission zur Beobachtung des Venusdurchgangs sowie den Geologen Vélain an Land. [...] Diese Mission blieb bis zum 4. Januar 1875 auf Saint Paul. Ein Gedenkstein im Krater erinnert noch heute daran. Ähnlich wie bei der Novara wurden die Ergebnisse dieser Expedition, ihre Forschungsergebnisse und Erkenntnisse, in diesem besonderen Fall erweitert um die letztlich gelungene Beobachtung des Venus-Durchganges, ausführlich dokumentiert und veröffentlicht, und an verschiedenen Stellen in diesem Text darauf Bezug genommen und verwiesen.

[...] Vélain verdankt man zahlreiche präzise Berichte über die Geologie und andere naturwissenschaftlichen Fakten der Inseln. Das bemerkenswerteste zoologische Ereignis der Mission dürfte wohl ein während eines Sturms im Dezember angespülter Riesenkrake gewesen sein. Er soll eine Körperlänge von 1,60 m und 6 m lange Arme gehabt haben. [...]

Die Expedition hatte das Glück, dass genau an dem Tag, dem 9. Dezember 1874, an dem die Venus vor der Sonne vorbeizog, der Tag und der Himmel weitestgehend klar und mit nur wenigen, schnell vorbeiziehenden Wolken gesegnet war, so dass die Venuspassage so gut wie störungsfrei beobachtet, dokumentiert und sogar fotografiert werden konnte. Bereits kurz danach zog der Himmel wieder zu und das Wetter blieb erneut für zwei Tage sehr schlecht. [...]

Die deutsche Venuspassagen-Expedition mit der Gazelle machte am 12. Februar 1875, also einige Wochen nach der Abreise der französischen Expedition, unplanmäßig am Nachmittag für nur zweieinhalb Stunden Zwischenstopp auf Saint Paul. [...] Bei der Weiterreise passierte man auch Amsterdam,[...]

Wie bereits bei der Geschichte Amsterdams erwähnt, war die Staatszugehörigkeit der Inseln ungeklärt, vor allem da ja die erste Inbesitznahme nicht ratifiziert worden war. Daher fand am 24. Oktober 1892 endlich die offizielle Inbesitznahme durch Frankreich statt, ausgeführt durch den Kommandanten Villaume des Aufklärers La Bourdonnais.

Eine deutsche Expedition unter Carl Chun besuchte Saint Paul am 3. Januar 1899 mit der Valdivia und traf den 70 Jahre alten Unternehmer Hermann aus Réunion mit seinem Sohn sowie etwa 20 Farbigen auf der Insel an. Es zeigt sich, dass Saint Paul immer wieder für einige Zeit bewohnt war.

Im Jahre 1903 war die Insel wiederum Besuchsort einer deutschen Expedition. Die deutsche Antarktisexpedition der Gauss verweilte hier am 26. und 27. April 1903.

Von 1903 bis 1913 ging das Fischereischiff Le Rève saisonal dem Fischfang auf Saint Paul nach. Der während der Kampagne 1913 (?) verstorbenen Reeder Raoul Fleury wurde auf der Insel beigesetzt . Dessen Grabstein, datiert mit 1928, eben Oberhalb der Schutzhütte gelegen, ist noch heute erhalten. Zeitweise sollen zu jener Zeit bis zu hundert Personen auf der Insel gewesen sein, die eine regelrechte Langusten-Verpackungsindustrie ausübten.

(Foto mit freundlicher Genehmigung von H.W. Helfenbein, 2005)

2.5 Geschichte der 2. Fischereisiedlung

(Zeitraum von 1926 bis 1931)

Seit 1893 waren die Herren René und Bossière aus Le Havre Konzessionäre der Inseln. H. Bossière, der 1926 auf der "Lozère" bei Saint Paul vorbeikam, fiel die große Menge Langusten auf, welche sich an der Küste der Insel fanden. Ihm kam der Gedanke, diesen Sachverhalt zu nutzen. Er hoffte, vor allem in Konkurrenz zu den Südafrikanern zu treten, welche eingedoste Langusten unter der Bezeichnung Langusten von den Kerguelen nach Frankreich exportierten. (Zu bemerken ist, daß es bei den Kerguelen diese Tiere gar nicht gibt.) Infolge wurde daher 1928 La Langouste Francaise als Filiale der Compagnie Générale des iles Kerguelen gegründet.

Am 24. Oktober 1928 ging die Austral in der Nähe des Felsen La Quille vor Saint Paul vor Anker. Unter der Leitung von Pierre Presse entluden die für die Besiedlung gewonnenen 27 Fischer aus der Bretagne und die Besatzung des Schiffes die Baustoffe für die geplante Konservenfabrik und die Unterkünfte sowie Lebensmittelvorräte und lebensnotwendige Geräte. [...][

Da die Insel nur in der Fangsaison besiedelt sein sollte (von Oktober bis März) errichteten die 28 Bretonen auf der Insel in Rekordzeit (in 25 Tagen) die Fabrik und die Behausungen. Auch der Fang dieser ersten Saison war zufriedenstellend. Sechs „Wächter“ blieben über Winter bis zur nächsten Saison auf der Insel.

Für die zweite Kampagne, die im Oktober 1929 startete, hatte die Austral zusätzliches Personal von Madagaskar und Réunion (90 Madagassen und 25 Bretonen) auf die Insel gebracht. [...]

Am 3. März, dem Ende der 2. Kampagne, holte die Austral bis auf 7 Freiwillige, darunter eine (Ehe)Frau, das Personal der Insel ab. Es handelte sich hierbei um relativ junge Freiwillige, sie waren zwischen 18 und 32 Jahren alt. Es ist anzunehmen, daß sie mit allem nötigen ausgerüstet waren, vor allem in Hinblick darauf, daß erst 6 Monate später das neue Personal kommen sollte. Eigenartigerweise konnte jedoch keiner das Funkgerät bedienen.

Die erwähnte Frau, Mme Brunou, war zum Zeitpunkt der Abreise der Austral hochschwanger - vermutlich der Grund für den Verbleib auf der Insel - und gebar 3 Wochen später ein Mädchen, welches jedoch bereits nach 2 Monaten starb. Weitere Todesfälle sollten sich noch ereignen.

Die geplante Ablösung zu Beginn der 3. Kampagne im September 1930 kam nicht. Was war geschehen?

Der Grund waren grundlegende Veränderungen in der Verwaltung der Compagnie Générale des iles Kerguelen und seiner zwei Filialen.

Dies hatte zur Folge, daß die Filiale La Langouste Francaise sich nach einem eigenen Schiff umsehen mußte. Sie kaufte einen alten Frachter von 1500 t und taufte ihn Ile Saint Paul. Dieser sollte unter dem Kommando des Kapitäns d'Armancourt eine regelmäßige Verbindung zwischen Saint Paul, Réunion und Madagaskar halten.

Die Ile Saint Paul kam von Frankreich, nahm in Madagaskar Arbeiter und in Réunion einige Fischer an Bord, und erreichte Saint Paul am 6. Dezember 1930 - 3 Monate später als geplant. Sie traf nur noch 3 der 7 Zurückgebliebenen auf der Insel an, 4 waren in der Zwischenzeit gestorben. [...]

Die Association des oubliés de l'île Saint-Paul bemüht sich die Erinnerung an Louise und Victor Brunou und der Tochter Paule Brunou (26.03. - 20.05. 1930, Saint Paul), Emmanuel Puloc'h, François Ramamonzi, Julien Le Huludut, Louis Herlédan, Pierre Quillivic und all die Madagassen, deren Namen vermutlich nie bekannt werden. Mehr Details bezüglich der 7 Freiwilligen gibt es seit Ende 2013 mit zahlreichen Informationen und Bildern im Internet: http://oubliesdesaintpaul.e-monsite.com/ und https://www.facebook.com/EnMemoireDesOubliesDeLileSaintPaul . Am 30.November 2015 weihte die Tochter von Julien Le Huludut eine Gedenktafel auf Saint Paul ein, zu der ein Gegenstück kurze Zeit danach in Concarneau eingeweiht wurde.

Die 3. und letzte Kampagne dauerte von Anfang Dezember 1930 bis zum April 1931. Etwa 100 Personen lebten zu dieser Zeit auf der Insel, davon 22 Bretonen. Der Rest waren Arbeiter von Madagaskar.

[...]

Am 20. März 1931 kam eine Nachricht von der Insel, es sei eine gefährliche Epidemie unter den Magagassen auf der Insel ausgebrochen, die bereits mehrere Todesopfer gefordert habe.

Auf Anweisung der Gesellschaft machte sich die Austral von den Kerguelen sofort auf den Weg nach Saint Paul. Denn obwohl über 100 Menschen auf der Insel lebten, und noch dazu in hygienisch nicht gerade lobenswerten Umständen, war nicht ein einziger Arzt oder Sanitäter auf der Insel. [...]

Die Austral erreichte Saint Paul am 1. April. Bei Ankunft waren 13 Männer bereits gestorben, 10 weitere verstarben an den folgenden Tagen. Der Schiffsarzt diagnostizierte ohne zu zögern eine Krankheit namens Béri-Béri, welche allerdings nur die erwachsenen männlichen Madagassen getroffen hatte. Es handelt sich um eine Erkrankung in Folge von unausgewogener bzw. vor allem einseitiger Ernährung. Frauen, Kinder und das europäische Personal waren davon nicht betroffen, ihnen ging es entsprechend gut.

Leider hatte der Arzt keine Behandlungserfolge, so daß es sogar noch nach Abreise der Austral an Bord zu 10 weiteren Todesfällen kam.

Am 8. April 1931 verließ die Austral Saint Paul mit dem gesamten Personal an Bord. Auf der Insel blieben 20 neue Gräber und die Station zurück.

2.6 Geschichte von 1932 bis heute

Die Absicht, die Station später wieder zu betreiben, wurde nicht mehr ausgeführt und man vermied es, in den nächsten Jahren davon zu sprechen.

Erst 1938 wurde die Wiederaufnahme der Station durch einen Herrn Horn in Angriff genommen, der eine spezielle Konzession für den Langustenfang in den Gewässern der Inseln für 30 Jahre am 21. Dezember 1936 erhalten hatte. In Hinblick auf die Ereignisse von 1931 waren jedoch mit der Konzession eine Menge Auflagen verbunden, welche genau vorschrieben, wie die Station geführt zu werden hatte. (Sicherheits-, Sanitär- und Hygienevorschriften sowie die Verpflichtung einen Arzt auf der Station zu haben u.ä.)

Nach einer langen Vorbereitungszeit startete die René Moreux (in Réunion in Ile Bourbon umgetauft) am 25. Mai 1938 von St. Malo aus zur Reise nach Saint Paul. [...]

Das Schiff erreichte die Insel am 10. Dezember 1938. Man hatte gehofft, die seit 1931 verlassene Station und Fabrik nutzen zu können. Diese war jedoch durch Stürme in einen sehr schlechten Zustand gebracht worden, so daß nur einige wenige Dinge wieder in Gebrauch genommen werden konnten.

Infolge der mangelhaften Vorbereitungen für den Aufenthalt auf der Insel, man hatte sich zu sehr auf die vermeintlich nutzbaren Einrichtungen verlassen, kam es zu erheblichen Schwierigkeiten. Die mitgeführten Lebensmittel waren nicht einmal ausreichend, um nach Réunion zurückzukehren. Das Schiff konnte nicht vor Saint Paul ankern und war gezwungen, vor Amsterdam zu ankern. Der Kurzwellensender des Schiffes war so unzureichend, daß er nicht einmal Réunion erreichte. [...]

Endlich konnte man ein S.O.S. aussenden, [...] Die Nachricht wurde schließlich den französischen Behörden übermittelt, welche gleichzeitig den Aufklärer Bougainville und ein französisches Frachtschiff, die sich in der Gegend befanden, zu den Inseln schickten.

Beide Schiffe trafen sich gleichzeitig mit der Ile Bourbon am 23. Februar vor Amsterdam. Der Frachter versorgte die Ile Bourbon mit dem notwendigsten, so daß dieser nach Réunion zurückkehren konnte. [...]

Hiermit endete der letzte Versuch, eine Fischereistation auf der Insel zu betreiben. Allerdings wurde nach dem Krieg der Fischfang bei den Inseln wieder ausgeübt, heute vor allem von ostasiatischen Fischereifahrzeugen [...]

( nachfolgende 4 Fotos mit freundlicher Genehmigung von H.W. Helfenbein, 2005)

1966 wurde aus den Resten der alten Station eine kleine Schutzhütte gebaut, die heute mehr oder weniger regelmäßig (einmal jährlich) mit Notproviant und Medikamenten für eventuelle Schiffbrüchige ausgerüstet wird. [...] Nach Fotografien jüngeren Datums wurde die Hütte aber in späteren Jahren grundlegend erneuert bzw. renoviert und ausgestattet.

In 1969 und 1971-3 gab es kürzere Forschungscamps auf der Insel. [...] Während dieser Zeiträume, [...] wurde im Prinzip alles nur irgendwie Interessante der Insel untersucht und erforscht. Diese Kampagne führte auch zur Erstellung der ersten rein topographischen Karte vonSaint Paul, ausgeführt durch das IGN (Institut Geographique National, Paris). [...]

Am 23. Juli 1995 zu einem weiteren Schiffbruch vor der Insel. Das japanische Fischereischiff Zuiho Maru No. 58 war während einer Tunfischjagd auf vorgelagerte Felsen der Steilküste im Nordwesten Saint Pauls aufgelaufen. Als das Schiff nach 5 Tagen auseinanderzubrechen begann, ging die 22-köpfige Besatzung an Land, überquerte den Norden der Insel und begab sich zur Kraternordseite. In den folgenden Tagen [...] wurden sie aus der Luft durch die australische Luftwaffe versorgt, bis sie endlich von dem französischen Forschungsschiff La Curieuse Anfang August abgeborgen werden konnten. Das Fahrzeug wurde von den französischen Behörden später besichtigt und überprüft. Das Wrack überdauerte nicht länger als den folgenden Winter und war darauf komplett verschwunden.

Wie im Kapitel "Flora und Fauna" erwähnt, fanden von 1995 bis 1998 Expeditionen nach Saint Paul statt, die die Ausrottung ortsfremder Tiere zum Ziel hatten. Von allen durch den Menschen eingeführte fremde größere Tierarten gab es zu jener Zeit nur noch schwarze Ratten, Kaninchen und Mäuse. Da letztere keinen erwähnenswert negativen Einfluß auf die Ökologie darstellten wurden die Ratten und Kaninchen mittels Gift, Abschuß und mit Hilfe von Hunden komplett ausgerottet .

Inzwischen ist die Insel ein strikt gesperrtes Naturschutzgebiet und Biosphärenreservat, die Insel darf nur in ganz besonderen Ausnahmefällen betreten werden, eine Annäherung zu Wasser und in der Luft auf weniger als 300 Metern ist strikt untersagt .

[...]

3. Informationen zu Navigation bei den Inseln

(Die Punkte 3.1 bis 3.5 zur Navigation wurden in der Neufassung ausgelassen, da sie keine Veränderungen bzw. Aktualisierungen erfahren haben)

3.6 Meteorologie in dem Gebiet der Inseln

[...]

C. Schlußbetrachtung

[...]

Rückblickend läßt sich sagen, daß die Insel Saint Paul trotz ihrer abgelegenen Lage Schauplatz zahlreicher Ereignisse und sogar Tragödien war. Es bleibt zu hoffen, daß die Insel trotz all dieser Vorkommnisse weitgehend in ihrem natürlichen Zustand verblieben ist und auch bleiben wird. Denn sie ist eine der wenigen Orte auf unserer Erde, die ohne gravierende Zerstörungen durch den Menschen von diesem im Prinzip wieder vergessen worden ist.

D. Literaturverzeichnis

E. Danksagungen:

Mein Dank gilt all denen, die mir beim Zustandekommen dieser Arbeit behilflich waren, insbesondere:

der Administration des TAAF, Paris;

dem METEO FRANCE, Paris, Toulouse, Réunion;

der Bibliothek des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrografie,

Hamburg

und folgenden Personen:

Gundi Lindner, Leer (heute Krauth, meine Frau);

Frau Nehmann, FH Leer;

Erich und Heide Wilts, Leer/Heidelberg/Antarktis-region, insbesondere für die zur Verfügung gestellten Fotografien

und selbstverständlich meinen Prüfern.

Für die Unterstützung bei der Wiederaufnahme meiner Recherchen und die umfassende Erweiterung seit 2020 danke ich, neben weiteren nicht Genannten, insbesondere:

Christian Stolz, Professor für Physische Geografie, Geomorphologie, Geoarchäologie, Geografiedidaktik, Europa-Universität Flensburg, für seinen »initialen Anstoß«;

Bruno Marie, Fotograf, der nicht nur fantastische Bilder der Inseln gemacht hat (https://seaview.photodeck.com/), sondern auch sehr nett und bereitwillig Auskünfte gegeben hat. Darüber

hinaus hat er freundlicherweise die hier im Buch farbig abgedruckten Luftaufnahmen zur Verfügung gestellt und seine Einwilligung zur Reproduktion gegeben.

Danke insbesondere auch an Pierre Couesnon, Präsident der AMAEPF (Association des Missions Australes et Polaires Françaises, https://www.amaepf.fr/), der nicht nur sehr hilfsbereit und

freundlich Auskünfte gegeben hat, sondern auch entsprechende Kontakte zu speziellen Fragen ermöglichte;

Vincent Monnoir, einer der Kontakte über die AMAEPF, der mir einige verbliebene Fragen sehr ausführlich beantworten konnte.

Meiko Richert und Dirk Seliger für ihre Korrekturlesung der vorliegenden Fassung.

F.

Wichtiger Hinweis !!

Für die Textstellen, die als Quelle METEO FRANCE haben, behält sich

METEO FRANCE

42, avenue Gustave Coriolis

F- 31057 Toulouse Cedex

Frankreich.

alle Rechte vor.

Der Autor hat die ausdrückliche Genehmigung für die Verwendung dieser Quellen in dieser Arbeit.

Bei einer anderen Verwendung als für eine wissenschaftliche Arbeit bitte ich auch meine Urheberrechte zu wahren und eine Genehmigung einzuholen. Danke